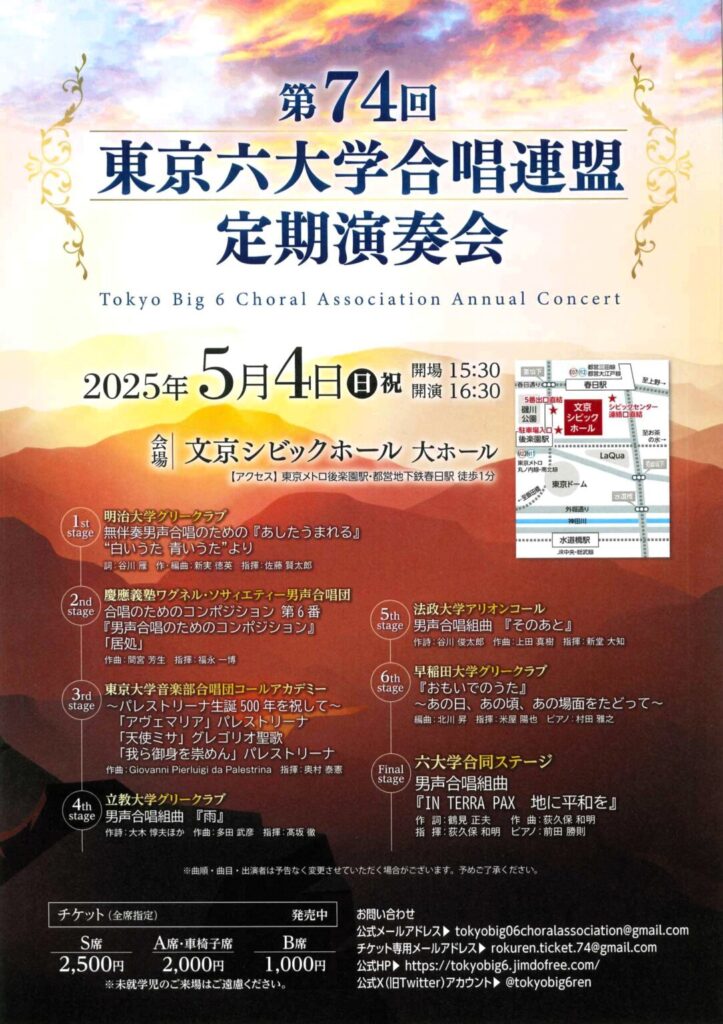

遅くなってしまいましたが、5月4日に開催された現役の第74回東京六大学合唱連盟定期演奏会(東京六連)を聴いた感想などを、若干昔話を挟みつつ綴り、ようやく書き上げました。

東京六連と言えば、男声合唱という同じ分野であっても各校様々で、幅広いジャンルがあり、それぞれの専門家である指導者により、各校の個性が如実に発揮される演奏を聴くのが醍醐味でした。今でもやはり各校の校風が演奏にも反映されていて、順位を決めるコンクールとは全く違う楽しみがあります。

トップバッターは明治大学グリークラブ。プログラムでは18名が載っていたのですが、実際に演奏していたのは17名でした。明治大学は、建学の精神「権利自由」「独立自治」を基に、自由な校風を特徴としています。また、難関大学でありながら、どこか庶民的で親しみやすく、イキがるところがないイメージがあります。明治グリーにおいても、昔の外山浩爾先生の時代から、親しみやすさや庶民性を感じる演奏が持ち味でした。その伝統は今でも健在と見えて、今年の「あしたうまれる」にも校風と佐藤賢太郎先生のご指導がマッチしているのか、体を自由自在に動かしながら、歌う楽しみを前面に出した演奏を展開しており、好感が持てました。

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団(慶應ワグネル)は故間宮芳生作曲の「合唱のためのコンポジション第6番」と「居処」でした。

まずは演奏内容とは異なるややこしい話なのですが、今回のプログラムでは「男声合唱のためのコンポジション」という副題がついています。全音楽譜出版社の楽譜も同様なのです。しかしながら元々「男声合唱のためのコンポジション」は慶應ワグネルが木下保先生の委嘱で初演した曲の当初の題名で、それが後日「合唱のためのコンポジション第3番」として整理されたという経緯を辿っています。そして「合唱のためのコンポジション第6番」は発表当初は「男声合唱のためのコンポジション第2番」という題名だったのです。したがって「男声合唱のためのコンポジション」という題名は「第3番」を意味するのか「第6番」を意味するのか混乱が生じています。間宮先生は一連の作品を「合唱のためのコンポジション」という名称で整理して通し番号を付けてからは「第3番」及び「第6番」という呼称のみを使用するようになりましたから、今回のプログラムや全音の楽譜での「男声合唱のためのコンポジション」という副題は混乱を助長するので不要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。全音が楽譜を出版するにあたり、間宮先生とはどのような話がなされたのか、とても不思議に思います。

「合唱のためのコンポジション第6番」は法政大学アリオンコールと故田中信昭先生コンビの十八番(オハコ)で、1968年の第17回東京六連での初演も含み、東京六連だけで4回も演奏されています。十八番を横取りしてしまったような申し訳なさが若干あり、信昭先生は手兵であった法政アリオンが演奏すれば最も喜んだだろうとは思うものの、まずはこの曲が再び東京六連に戻ってきたことについては、おそらく天国で喜んでいらっしゃると信じています。

演奏の方は、「コンポ」「居処」ともに、非常に引き締まって緊張感があり、レベルの高い素晴らしいものでした。日本の山、せせらぎ、土、潮風の匂いと、先祖代々受け継がれてきた日本人の血と汗と涙を感じました。ブラームス、バルトーク、コダーイ、シベリウス、グリーグ、ドヴォルザーク……。民謡に題材を求めた大作曲家は数多くいます。日本民謡も、そのような先達の大作曲家と同様に、大地に根をはったその民族ならではのパトスを表現する題材とされることは当然のことだと思います。そのような「魂のふるさと」をあらためて歌い切った現役諸君と、福永一博先生をはじめご指導いただいた皆様に感謝を申し上げます。特に福永先生は様々なアイデアを用意して現役ワグネルを縦横無尽に牽引していただき、「常任指揮者」にふさわしい役目を果たされたものと思います。今後の展開が楽しみです。

東京大学音楽部合唱団コールアカデミーはこれも十八番の宗教曲でした。指揮者は、昔は宗教曲の揺るがぬ権威であった前田幸市郎先生、そして皆川達夫先生を挟み、有村祐輔先生から今回は奥村泰憲先生に替わりましたが、伝統のカウンターテナーを擁したハーモニーは相変わらず健在。人数はわずか11名、とりわけカウンターテナーは3名であるにもかかわらず、安定した音程・音質を保っていたのが印象的で、残響が多い文京シビックセンターホール全体に教会堂のように歌声が響き渡りました。素晴らしく美しい演奏に感動し、演奏後にブラボーを飛ばしたい衝動に駆られましたが、宗教曲の後にブラボーを飛ばして良いものかと思い控えました。

カウンターテナーによる宗教曲に取り組む男声合唱団は、首都圏では中央大学グリークラブもありましたが、残念ながら一昨年廃部になってしまい、今や東大コールのみのように思います。首都圏外でそのような男声合唱団はありますでしょうか?東大コールはぜひこれからも宗教曲の貴重なエキスパートとして活躍していってほしいと願います。なお蛇足ですが、11名の団員のうち5名が筑波大附属駒場高校出身で、練習は毎回同窓会のようなものかと思いました。開成や灘が一人もいないのが意外で、筑駒の陣地?になっているのでしょうか。

立教大学グリークラブは全校で最少の9名。プログラムには10名の名前があったのですが、1名乗れなかったようです。往時の隆盛を思うと寂しい限りですが、演奏の方は9名ともなかなかの実力者が揃っているらしく、全パートともしっかりした音が鳴っていました。少人数ながらも安定した練習活動が積み重ねられ、統率がとれていることが伺えます。特にトップテナーの2名ともソロを担当し、素晴らしい歌声を披露してくれたことに感動しました。また、終曲のppで少人数だとスカスカになってしまう恐れがあるところを、きちんとハーモニーを支えていたことも好印象でした。演奏後に多数のブラボーが飛びましたが、それにふさわしい名演奏でした。

法政大学アリオンコールは、プログラムでは9名でしたが、学生指揮者を含めて12名がオンステしていました。法政大学といえば革新的な校風で知られていますが、法政大学アリオンコールも前述のとおり田中信昭先生のご指導の下、常に最先端の前衛的な作品に取り組んできた歴史があり、その功績は非常に大きいと思います。現在は困難な状況を乗り越えて復活してきました。今回の上田真樹先生作曲「そのあと」は前衛的な作風ではありませんが、六大学のなかで唯一インカレ合唱団となり、さらに女性を男声のTopに入れるなど、男声合唱団の多様性を先取りし、やはり最先端の取り組みを行っています。演奏後にたくさんのブラボーが飛びました。これからも「青年日本の代表者(校歌より)」として先頭を走り続けていただくことを期待いたします。それと、法政大学在学メンバーが2名しかいないので、法政を名乗り続けられるように、学内の部員獲得も引き続き頑張ってください。

早稲田大学グリークラブは、近年の恒例として「エンタメステージ」と称した演奏を行なっています。正直なところ音楽としてのレベルが高いとは思えず、あくまでも私見では「学芸会を見に来たんじゃない」「こんなことをしてる時間があったらもっと歌の練習をしたら」と思い、もし自分がワセグリ部員だとしたら耐えられないのではないかと思ってしまいました。しかし、考え方は人それぞれですし、会場内もそれなりにウケていて、楽しんでいらっしゃる皆様も多いようですので、これ以上の論評は避けます。繰り返しますが、あくまでも私見です。もちろん慶應ワグネルの関係者が皆そう思っているというわけではありません。東西四連での「本気のワセグリ」を楽しみにしております。

合同ステージは荻久保和明先生自作自演の「IN TERRA PAX 地に平和を」。荻久保和明先生はもう72歳になられるのですね。しかし年齢を全く感じさせないパワフルな指揮で、120人余りの合同演奏を牽引していただきました。これからも変わらないパワーを私たちに与え続けてください。よろしくお願い申し上げます。