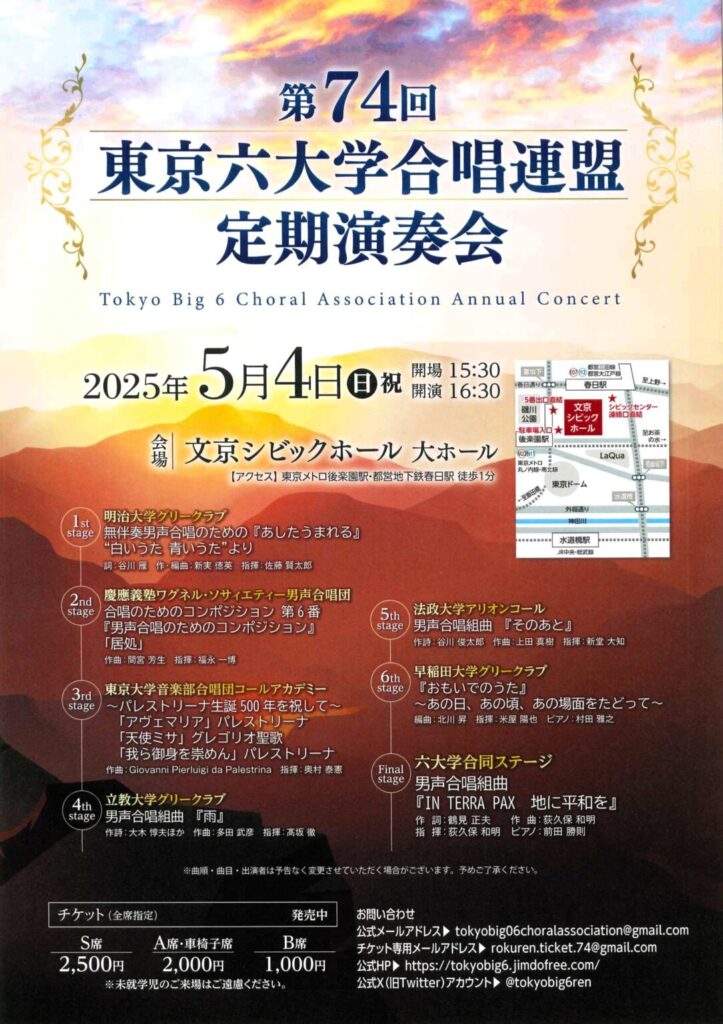

5月4日に開催される第74回東京六大学合唱連盟定期演奏会(東京六連)が近づいてきました。慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団(慶應ワグネル)は、既報のとおり間宮芳生先生作曲の「合唱のためのコンポジション第6番」を、新たに常任指揮者となった福永一博先生の指揮で演奏します。この曲は、ともに昨年お亡くなりになった間宮先生と田中信昭先生の追悼という意図があるのは明らかです。田中信昭先生は、法政大学アリオンコールとは初演以来おそらく十数回にわたりこの曲を演奏してきたと思われます。もはや愛唱曲となっていて、以前OB六連のレセプションで、オールアリオン(法政アリオンOB)の皆様がいきなり揃って第一楽章を歌い始めたのには驚かされたものでした。

慶應ワグネルも、今から55年前となる1970年に第19回東西四大学合唱演奏会(東西四連)と第95回定期演奏会で木下保先生が演奏しています。その際のプログラムに掲載された木下先生の言葉が示唆に富んでいると思われますので、ぜひ皆様に紹介したいと思います。

「コンポジション」を演奏するに当って

木下 保

間宮さんの一連のコンポジションは、氏の言葉を借りるならば、〝はだしの音楽〟ということになる。つまり、音楽は頭で考えたものではなく、生活全体から出発した、土からじかに足の裏で感じた人間のプリミティーブなものでならぬとする氏の音楽観によって作曲されている。

コンポジションの楽譜を見、氏の考えを聞いたとき、私は我が意を得たりと思ったのである。我々が日本人である限り決して切り離せぬ日本人の血を、西洋音楽を学んでいく内に前々から感じ、西洋音楽にはまだまだ学ぶべき事は多々あるが、日本のことを忘れてはならぬと確信していたからである。

ワグネル男声合唱団でコンポジション三番を初演し、さらに、一昨年には第二回世界大学合唱祭に参加し、この曲をアメリカ各地で演奏して大変な好評を博し、我々の民族の持つプリミティーブな音楽が民族の如何を問わず人々を感動させる要素を持っていると確信を得て帰って来たのであるが、その頃コンポジション六番の楽譜を見た私は、どうしてもこれをワグネル男声合唱団でやらねばならぬと心ひそかに思っていたのである。

今回とりあげた六番で、氏は日本の田園風景、のどかな、パストラーレな、その中にはぐくまれている民衆の生活を表現している。特に第二楽章は阿波踊り風のリズムを模しているが、練習にとりかかって、阿波踊りを知らぬ学生諸君が不思議なことに歌えるのである。それは楽譜には決して書けないリズムである。

楽譜は法律である。法律は犯してはならぬが、法律の中に人間の生活があるのである。我々は此の度の演奏で楽譜の裏にある〝魂〟を歌わねばならぬ。而も我々祖先伝来の「心のふるさと」を歌った歌をうたいあげるのである。

ご期待を乞う。

—————-

さて、福永一博シェフがどのように「合唱のためのコンポジション第6番」を料理していただけるのか、期待が膨らみます。